がんと診断された方へ

MESSAGE院長メッセージ

当院では標準治療では改善が難しい進行がんの患者様や標準治療をした後でも再発のリスクが心配な患者様、副作用を最小限にしながら標準治療をうまくいかせるサポートを希望される患者様など多種多様な方々からの相談にお答えする医療を長年にわたって行っております。 ご来院される患者様は北海道から沖縄までの日本全国だけでなくアメリカ合衆国や中国、韓国、フィリピン在住のかたもご来院されています。 患者様ご自身で標準治療以外の治療法を希望しインターネットを調べても何が正しい情報なのか、どの治療が自分に合っているかの判断が非常に難しいのが現状だと思われます。 がん治療は非常に奥が深くそして日進月歩で進化しています。 その進歩に対応するために私自身、月の半分くらいは診療終了後に開発業者や他の医師とミーティングを重ね情報交換を行っています。 そのため当院のホームページにはまだ記載しきれていない新治療、新情報もあります。また当院で治療するよりも特定の医療機関を受診されたほうが良い場合も積極的にご紹介しています。 当院の特徴の一つが全国に提携医療機関が多いことです。 医師として一番大切なことは患者様が相談してよかったと思ってくれることなのです。患者様の「困った」を「よかった」にしたい。それが私の一番の願いです。 がん治療でお困りの際はどうぞお気軽にご相談ください。 ご自身の状況(病状、ご予算、通院か遠隔診療か、お住いの地域の近くの良い病院等)を加味して最適解をお答えします。

日本の医療

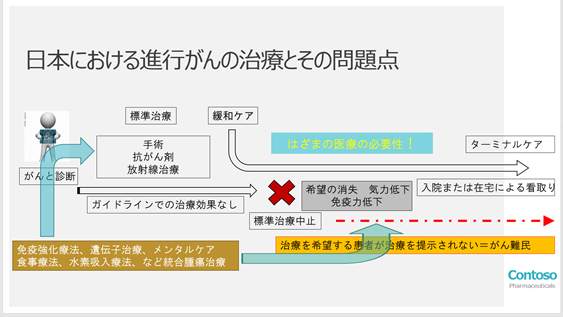

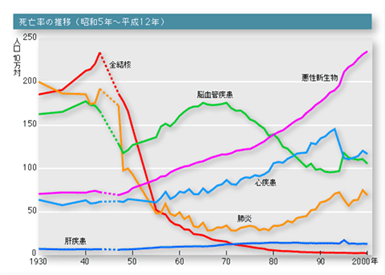

我が国には国民皆保険制度という世界にも誇れる素晴らしいシステムがあります。 この保険制度はどなたでもエビデンスレベルの高い高水準な医療が低価格(1割~3割負担)で受けられることが特徴です。基本的にこの範囲内で治療可能な場合は最優先すべきです。 しかし国内には難病難民と呼ばれる患者が相当数いることも忘れてはなりません。 これは言い換えると、国民皆保険制度では治療不可能な疾患を持つ方々とも言うことができます。 もう一つ、混合診療禁止という法律がありますが、これは同一の医療機関で同一病名に対し、自由診療と保険診療を同時に行うと全額自費診療となるというものです。 このため、総合病院や大学病院で治療中の患者さんは標準治療以外の治療を希望しても自由にそれを受けることができないのです。 またそこで勤務する医師は、取り扱うことができない治療法やガイドラインに載っていない治療法に関しては無関心であり、その結果、知らない=怪しいといったイメージを持たれることが多くあります。かくいう自分も総合病院勤務時代はそうでした。 しかし、一旦海外へ目を向けると実は先進国の殆どの国で先進医療や伝統医療を組み込んでおり、実際にがんの罹患率や死亡率は軒並み低下してきています。

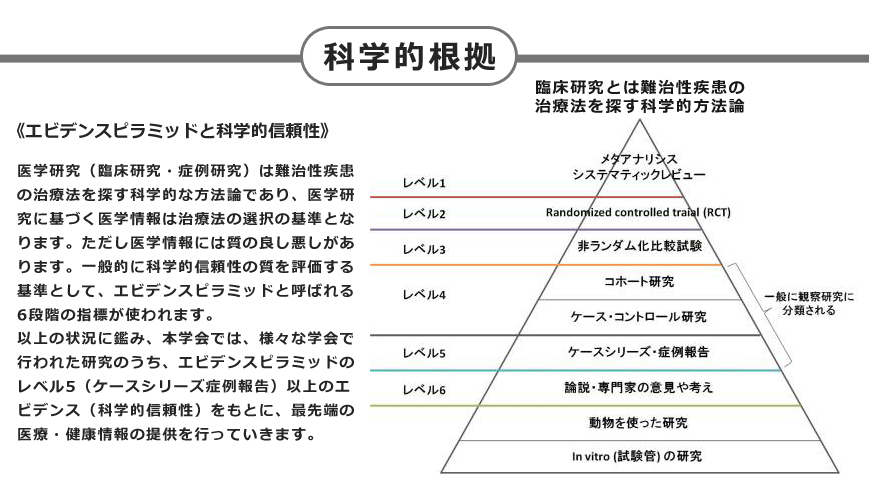

よくエビデンス(科学的根拠)に基づく医療=EBMと言われますが、これは実は科学的根拠=EBMではないのです。 科学的根拠はピラミッド状になっており保険適応(エビデンスレベル1)だけが科学的根拠があるというわけではありません。

当学会の特別顧問初代厚生労働大臣坂口力先生によれば、EBMとは①臨床研究における根拠②医療者の熟練、専門性③患者の価値観④患者の臨床的状況、環境、この4つを加味して決定することをEBMというとされています。

現在の医療機関ではほとんど全て、ガイドライン最優先で患者の価値観や臨床的状況を考えることなく治療方針が決められているのではないでしょうか。そしてガイドラインによる治療法の選択肢がなくなると、「もう治療はない」と見放された患者は難病難民となるのです。 これらの難病難民を少しでも減らすためには保険診療外でも有効な治療法を検証し確立していく必要があります。

我々は国家資格をもつ人体のスペシャリストとして標準治療外でも有効な治療法、対処法を絶えず模索し、臨床の現場から得られる最大のヒント、n=1(一人の患者)を大切にする医療を学ぶ場として日本先制臨床医学会を設立しました。保険診療になるためには少なくとも10年、500~1000億円以上の期間と予算が必要と言われております。巨大製薬メーカーでも大変なことですが、新治療を開発提供しているベンチャー企業等がこれをクリアするのは非常に困難なことが予想されます。

保険外診療でも有効と思われる治療は多数存在し、それらを発掘していくことで難病難民の救済、新たな希望の提示が可能になると信じています。

そこでさらに学会内に「統合腫瘍治療研究部会」を設立し、多くの専門家、医療従事者とともに最大限の効果を発揮する治療法を模索し一定のエビデンスを構築していきます。

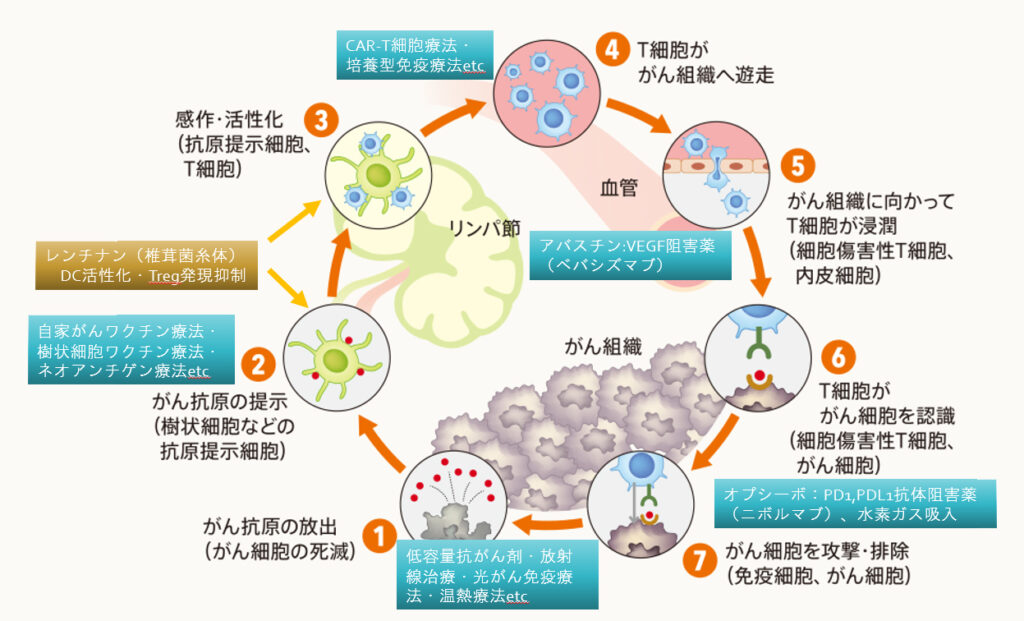

この統合腫瘍治療において最も重要な柱は以下の免疫サイクルにあります。

がん治療において、がん免疫サイクルは重要な研究分野の一つです!

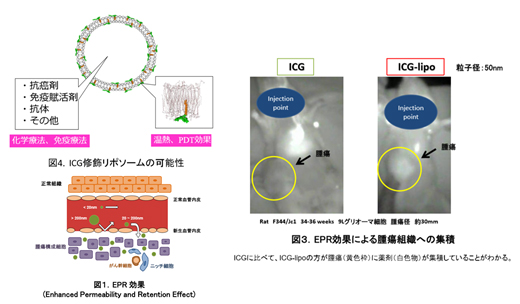

よくがん患者は免疫力が低いからがんになると言われますが決してそうだとは思いません。 がんは効率よく生体の免疫機構から逃れておりがんと認識されていないが故に転移・増殖を繰り返しているとも考えられます。その状態で免疫力を強化しても日々の生活を感染症などにかかることなく過ごせている方は本来の免疫機能は十分であり培養型の免疫療法等で単純に効果がでるとは思えないのです。 まずは癌免疫サイクルの①であるがん抗原の放出→樹状細胞への抗原提示が行われなければがんを免疫機能が攻撃する可能性は低いのです。 ここで抗がん剤はがん抗原を放出するのですが同時に生体の免疫機構を攻撃してしまうのでこれもまた癌免疫サイクルが回らなくなります。ここが現在の標準治療の限界でもあります。 理想的な治療法とは生体の免疫機構にダメージを与えない方法でがん抗原を放出すること、その後生体の免疫機構を活性化(免疫賦活)できればさらに奏効率を上げることができると思います。これを追求していくことが統合腫瘍治療です。 上記に適するものの一つは鳥取大学獣医外科学教授岡本芳晴先生が臨床研究にて行われているICG-Lipoを用いた光がん免疫療法です。(当院で使用しているリポソーム化ICGとは異なります)

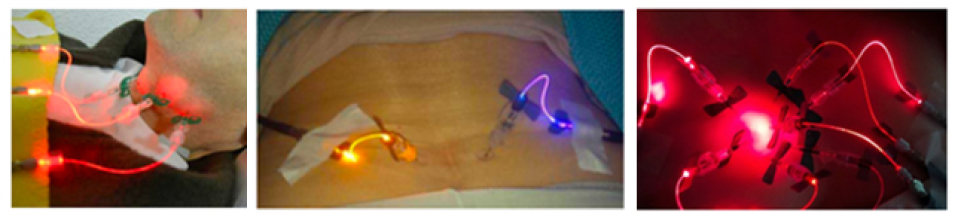

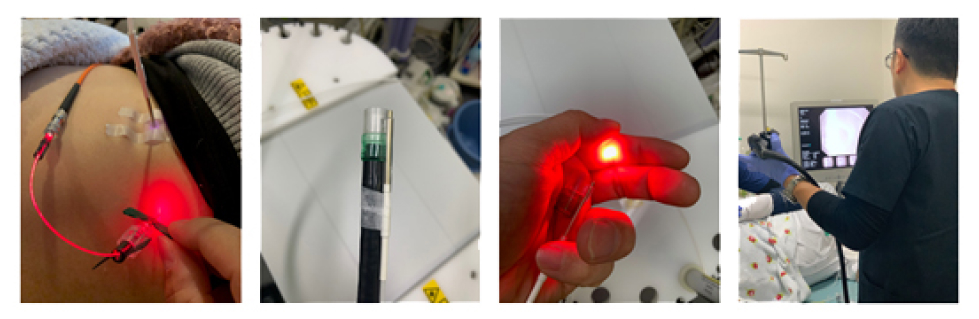

これはがんの新生血管内皮細胞の隙間を利用して100nm付近に高分子化したリポソームにICGを結合させたものの内部に抗がん剤を封入した薬剤を血管内投与し、EPR効果を用いて腫瘍組織へ集積させ、経皮的にIRや近赤外線を照射することで温熱、PDT効果(光線力学的療法)とともに高分子抗がん剤として腫瘍にのみ薬剤をデリバリーするという前田浩先生の開発されたPTHP(ポリマーピラルビシン)と同様の効果も期待できる画期的治療法です。 現在ヒトに対してはPDT、温熱効果を用いたリポソーム化ICGは実用化されており当院では倫理審査委員会を経て観察研究としてすでに行っております。

- [関連リンク]

- 倫理審査結果報告書

光がん治療

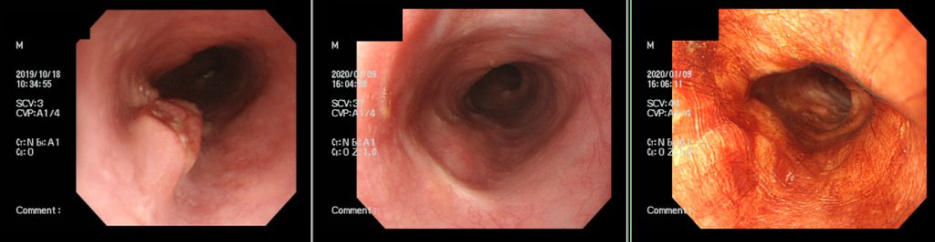

当院にてステージⅡの食道がんへ対し放射線治療とともに光がん免疫療法を行った一例

(抗がん剤の使用はなし、シイタケ菌糸体の内服と水素ガス併用、放射線治療前にP53ウイルスベクター局注)

治療開始約3ヶ月でルゴール不染体(食道がんはルゴールに染まらないことで診断する)としても認められないレベルに消失。※すべての症例に効果があるわけではありません。

このようにがん抗原の放出が行われたあとはご自身の免疫機能を最大限に発揮する治療法がベストとなります。

詳しい原理は以下をご覧ください。

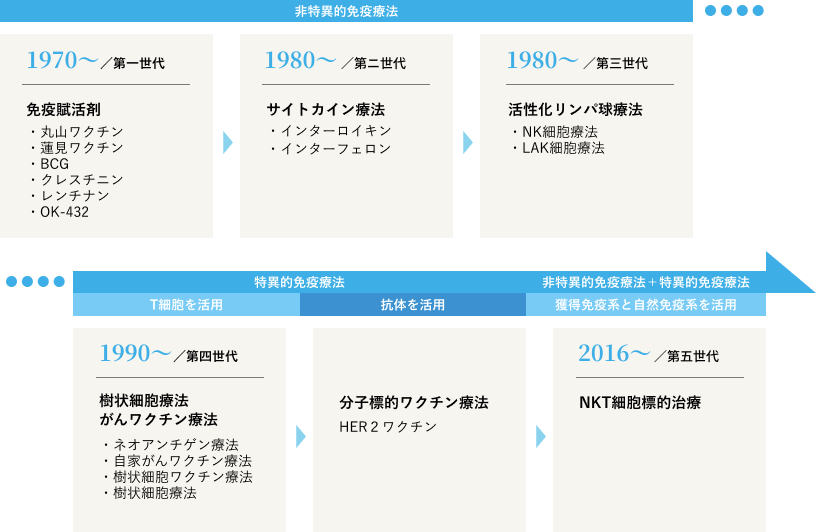

免疫療法の歴史

1970年に開発された丸山ワクチンなどは第一世代の免疫療法で主に免疫賦活(リンパ球活性を適正化)する効能が期待できます。結核患者にがん患者がいないということや結核患者の減少後にがん患者が増加してきた歴史から弱毒化し抗原性を持たない結核菌を投与することでがん予防などに使われるようになりました。 特にBCGワクチンは膀胱がんの再発抑制のために膀胱内へ注入する方法が標準治療となっていることでも有名です。 第三世代は血液中のリンパ球を採取し培養、活性化することで免疫を活性化することを目的に開発され長らく使用されてきましたが抗原性がない場合Tリンパ球はがんへの攻撃ができないという弱点から最近のトピックは第四世代の樹状細胞療法へ移ってきています。樹状細胞療法にも先に述べた自家がんワクチン、WT1樹状細胞療法以外にも直接腫瘍内へ打ち込んで抗原認識させるHITV療法などがあります。 当院でも樹状細胞を培養するために血液中の単球の成分採血を行うアフェレーシス機器の導入を行いました。

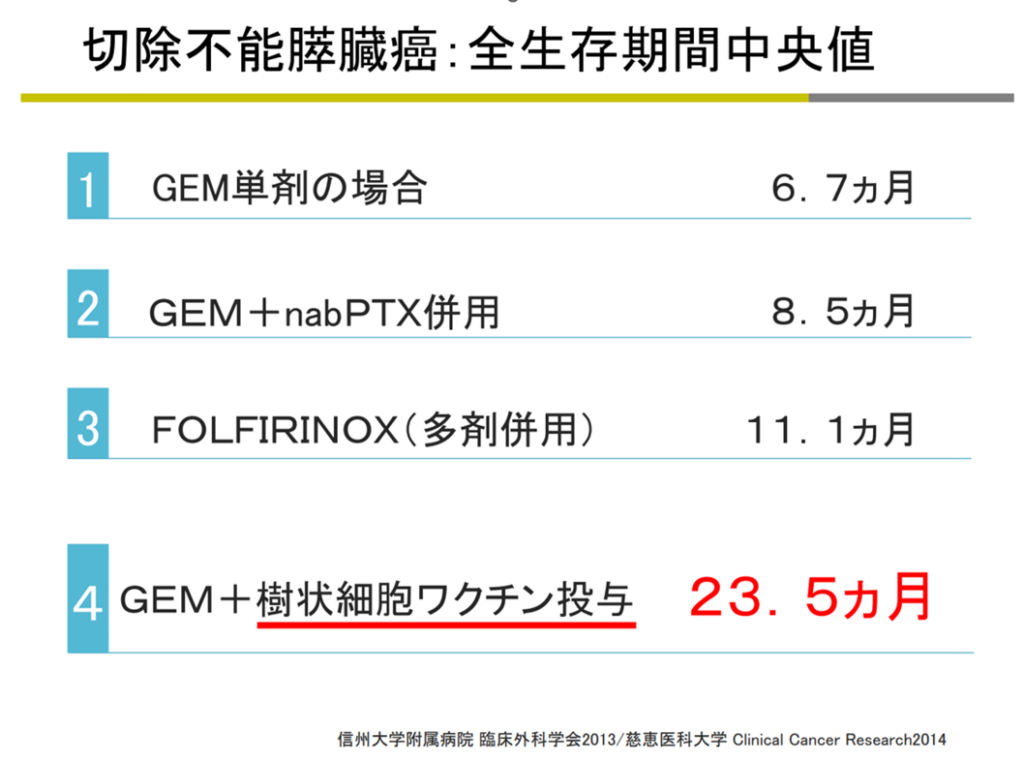

WT1樹状細胞療法について

WT1樹状細胞療法は大阪大学の杉山治夫先生が開発された治療法でがんの共通がん抗原であるWT1を樹状細胞へ教えて患者のリンパ節周囲へ皮内投与する治療法です。この治療は大阪大学と和歌山県立医科大学でも治験が行われ抗がん剤と比較した臨床研究で有望な結果が報告されています。 メリットは手術不能の再発進行がんでも投与可能なこと、成分採血を行い患者の樹状細胞を培養し多量のWT1を認識させた樹状細胞を直接体内へ入れるため抗原単独よりも治療効果が出やすいこと。デメリットはWT1という抗原に反応しない場合は治療効果が期待できないこと、自家がんワクチンに比べると成分採血と培養が必要なため高額になってしまうことでしょうか。医療機関側としても再生医療の認可取得と導入コストがかなりかかります。個人的にすい臓がんは切除不能なことが多いので私の診療ではすい臓がんには積極的にこの治療を用いています。

分子標的ワクチンについて

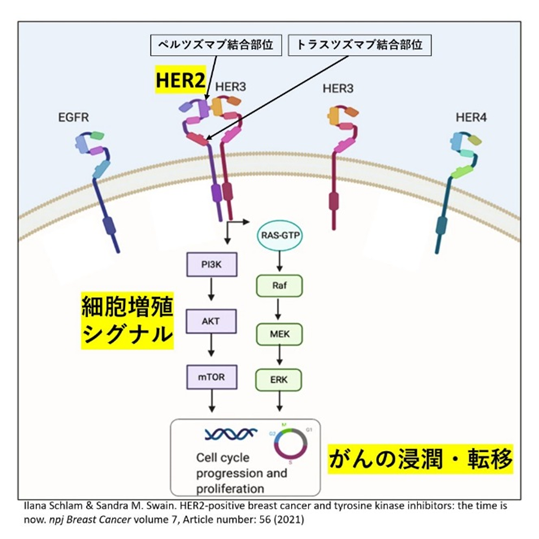

さらに最近では分子標的ワクチンというB細胞へ作用してHER2へ対する抗体を体内でつくる治療も出てきています。HER2は細胞の増殖・分化に関わる受容体チロシンキナーゼであり、同じ受容体チロシンキナーゼファミリーに属するEGFR、HER3、HER4とヘテロダイマーを形成することによりシグナル伝達経路において主役を演じます。 このHER2遺伝子に増幅が起こるとシグナル伝達経路が活性化し、がんの浸潤・転移が促進され、予後が悪くなります。食道がん、胃がん、乳がん、膀胱がん、大腸がん等多くのがん種でHER2遺伝子の増幅がみられます。 このようなHER2の機能を阻害するとがんの抑制効果が期待されることから、HER2を標的とした分子標的薬であるトラスツズマブ(ハーセプチン)やペルツズマブ(パージェタ)が用いられていますが、 複雑な投与方法、副作用、耐性、価格等の点で問題がありました。このワクチンは体内でその抗体が生成されるので副作用がほとんどなく耐性もできにくいという特徴があります。

NKT細胞標的治療について

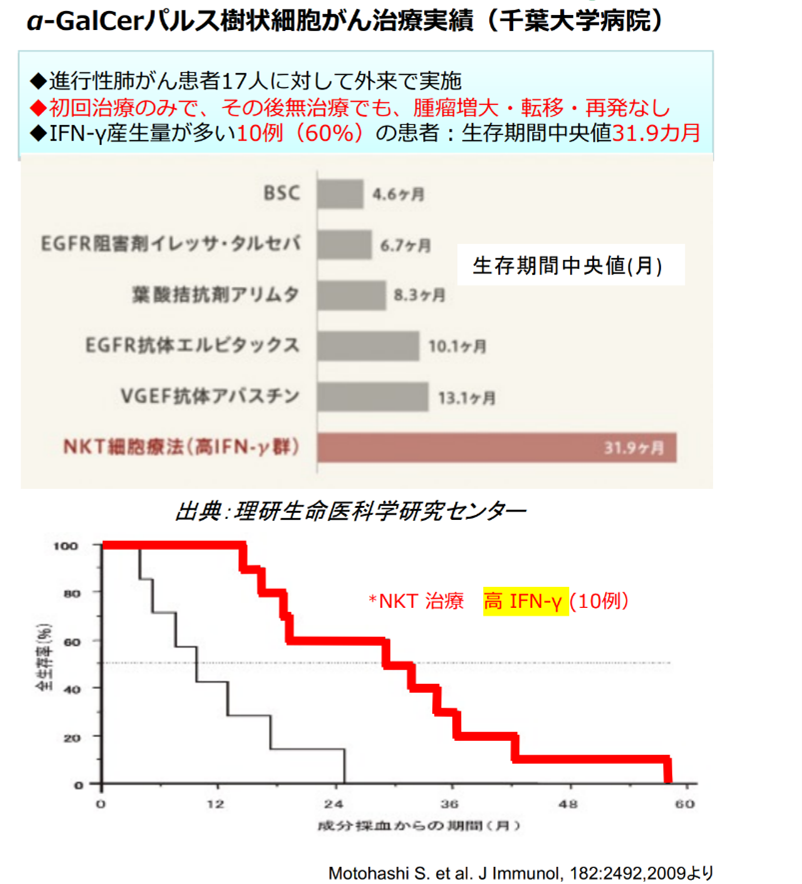

最も新しい免疫療法がNKT細胞標的治療でこちらの治療も理化学研究所で開発、先進医療として千葉大学で治験がおこなれ抗がん剤と比較して優位に生存期間を延長しています

この治療法はリンパ球中にごく少量しか存在しないNKT細胞にα-GalCerという物質を樹状細胞を用いて結合させることで獲得免疫系、自然免疫系を同時に活性化、さらに免疫チェックポイントに作用しがんの免疫抑制を解除するという特徴があります。1クールの投与で9か月以上の効果が期待できることも利点であり近年、次世代の免疫療法として研究が進められています。

これら以外にも標準治療へ導入されようとしている治療もいくつか出てきており今後のがん治療の主役は間違いなくがん免疫サイクル=アブスコパル効果となっていくでしょう。

アフェレーシス専用ルーム

自家がんワクチン療法は大野忠夫先生が理化学研究所で開発され現在は筑波大学ベンチャーのセルメディシン株式会社で行われている治療法です。手術で切除された組織はホルマリン固定かパラフィンブロックとして保管されますがそれらの組織からがん抗原を取り出しワクチン化したものを患者へ皮内投与し抗原提示することで自浄作用を働かせるのです。この治療法のメリットは患者自身のがん抗原を用いるので特異性が高いこと、一生に一回でよいことや成分採血や培養が必要ないので費用対効果が優れることです。あえてデメリットを挙げるとすればがん抗原が何らかの原因(時間的変化、抗がん剤治療など)で変わった場合は無効なこと、手術してある程度の組織がないと作成できないこと、切除した病院へ組織をもらうための手続きが必要なこと、樹状細胞を作成しているわけではないので患者の現状の免疫状態によっては効果が出にくいことなどです。

がん治療に関する

お問合せ

がん治療に関するご相談をご希望の方は、以下の専用フォームよりご連絡ください。